ВЕРСИЯ № 1

Точная дата создания Пушкиным знаменитого стихотворения "Лукоморье" неизвестна, но предположительно оно было написано в 1824 или 1825 году во время пребывания поэта в Михайловском. То есть, 200 лет назад. А в 1831 году Жуковский познакомил Пушкина с Гоголем. Вспоминая своё знакомство с Пушкиным, Гоголь говорил, что это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет.

Возможно, что великий мистик Гоголь разгадал тайну великого пророка Пушкина о его путешествии во времени на 200 лет вперёд.

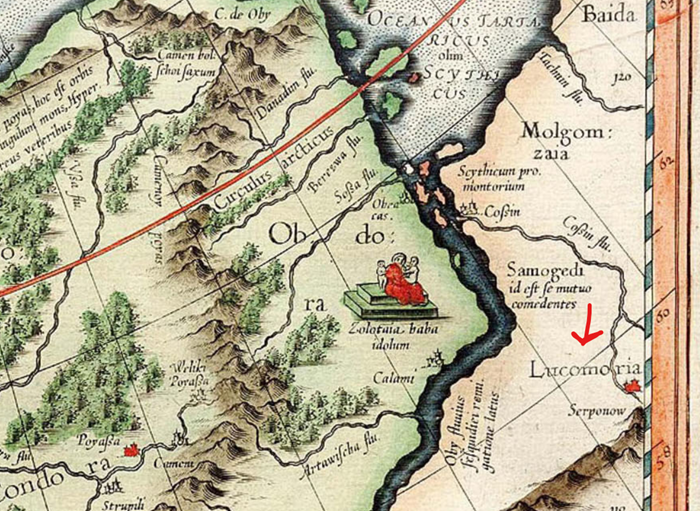

Конечно же, музей сказок и легенд Новосибирска "Баюшки" не случайно обратился к тайным смыслам Пушкинского Лукоморья. Чудесные совпадения стали тому причиной. Во-первых, на европейских картах XVI-XVII веков на самом деле можно найти топоним Lucomoria. Например, на карте 1595 года Герарда Меркатора Лукоморье находится на правом (восточном) берегу Обской губы.

Во-вторых, в мифах древних хантов первого человека спустили на землю в колыбели на золотой цепи. Таким образом, главные сказочные образы Пушкина - лукоморье и златая цепь имеют отношение к Сибири. Ну а для музея "Баюшки" символично вплетение в узор этих образов колыбели.

Итак, сказочные образы, которыми наполнен знаменитый пушкинский стих, являются отражением вызовов современного времени. Самое важное заключается в зачине - первые шесть строк.

1. Единство пространства и времени:

У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

Образ лукоморья, символизируя собой пространство мироздания, где время (златая цепь) неразрывно связано с мировой осью (образ дуба как мирового древа, древа жизни).

2. Вечность живого мироздания:

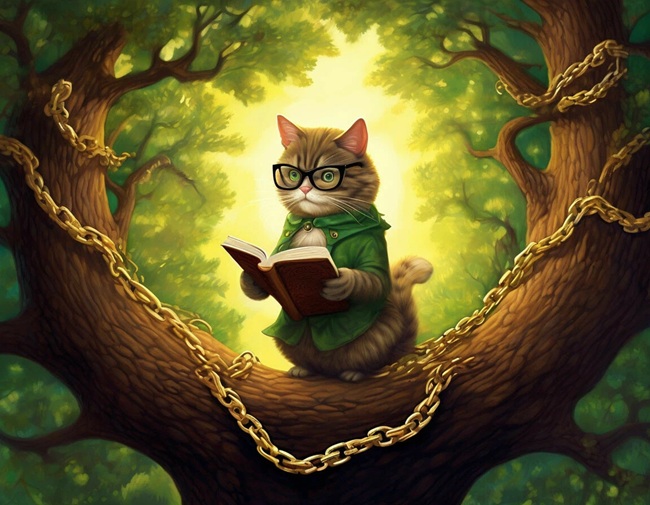

И днём и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом;

Бесконечная смена дня и ночи, движение по кругу учёного кота ("Век живи - век учись тому, как следует жить", - Луций Анний Сенека). То есть, источником вечности живого мироздания является бесконечный поиск смысла жизни. Причём, в этом поиске человек должен опираться одновременно на свою интуицию, прообразом которой является кот как мистическое существо, и на свою логику, поскольку кот всё-таки учёный. И златая цепь при этом несёт ещё одну символическую нагрузку, олицетворяя золотую середину между интуицией и логикой.

3. А смысл жизни заключается в сохранении связи поколений в условиях бесконечной смены эпох и цивилизаций:

Идёт направо - песнь заводит,

Налево - сказку говорит.

Обращаясь к прошлому, следует воспевать "дела давно минувших дней", а устремляя свои взоры в грядущие времена, посвятить себя созданию светлых образов будущего. Скрепом прошлого и будущего является осознанность настоящего бытия как главное условие вечности живого мироздания.

Соотнесение зачина сказочного "Лукоморья" Пушкина (первые 6 строк) и финала стиха (заключительные 4 строки) подтверждают предположение Гоголя о путешествии поэта-пророка во времени на 200 лет вперёд каким-то невероятным способом. Ведь Пушкин, судя по его собственым словам, когда был у мирового древа, слушал именно сказки:

И там я был, и мёд я пил;

У моря видел дуб зелёный;

Под ним сидел, и кот учёный

Свои мне сказки говорил.

Своё предсказание на 200 лет вперёд поэт-пророк завершает глубоко, лаконично и всё также загадочно:

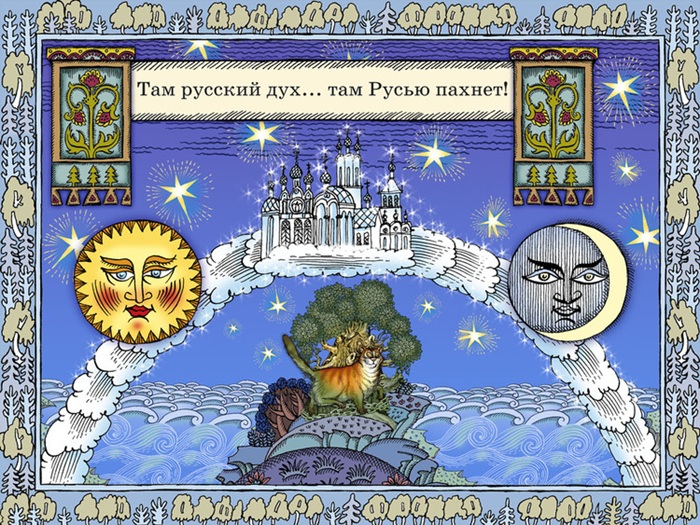

Там русский дух... там Русью пахнет!

О какой Руси идёт речь, с каким запахом следует идентифицировать её и русский дух? Можно выдвинуть бесконечное число вариантов, если поддаться дословному толкованию смысла этой удивительной строки. Но можно ещё вспомнить строчку из одной известной песни: "В воздухе пахнет грозой...", смысл которой заключается не в запахе грозы, а в её предчувствии, ожидании. Поэтому и здесь можно предположить, что Пушкин говорит об ожидании торжества русского духа, которое должно произойти спустя 200 лет после написания его сказочного пророчества.

Что же такого увидел Пушкин в нашем времени, заглянув в будущее на 200 лет вперёд, что позволило ему сделать вывод о грядущем торжестве русского духа? Он раскрывает эту картину в основной части своего пророческого стиха через сказочные образы:

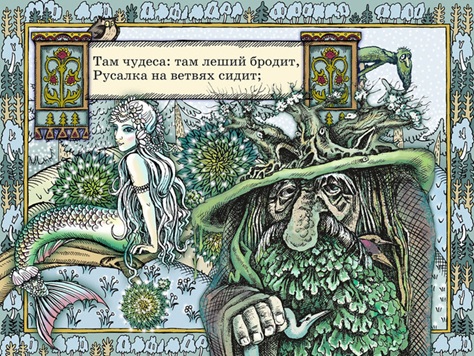

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит...

Эти строки, как правило, вызывают вопросы к образу русалки - как и почему она сидит на ветвях. На самом деле это детали, которые подчёркивают главный смысл загадочной фразы. А главный смысл заключается в том, что, по мнению поэта, грядущее торжество русского духа заключается в верности культурным традициям славян, а также в верном понимании образов древней славянской мифологии.

Иллюстрация Елены Гозман и картина Константина Маковского.

К сохранению культурных традиций, как фактору укрепления русского духа, по мнению Пушкина, следует добавить и сохранение заповедных мест, которыми богата наша земля и в настоящее время:

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей...

А дальше, как говорится в известной пословице "Чем дальше в лес, тем больше дров". Вернее сказать, дальнейшее повествование поэта-пророка о нашем сегодняшнем дне ярко показывает то, что мы оказались у самой последней черты. И для нас уже пробил час сделать самый решающий выбор. Последующие строки сказочного стиха наглядно демонстрируют, насколько опасно мы баллансируем сегодня на грани, за которой стоит извечный вопрос - быть или не быть?

Избушка там на курьих ножках

Стоит без окон, без дверей...

Таким образом, к пушкинский избушке, которая во всех русских народных сказках стоит на границе мира живых и мира мёртвых, нет смысла обращаться со словами: "Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом". То есть, либо эта граница на замке, либо её вообще не существует. Тогда не означает ли это того, что именно в наше время перспектива осуществления главной идеи Философии общего дела Н.Ф. Фёдорова - идеи победы над смертью и воскрешения мёртвых, станет реальной?

"Быть или не быть, вот в чём вопрос...".

Там лес и дол видений полны...

Мы видим картину призрачности бытия, когда всё пространство вокруг превращается в мираж. А это реальная угроза пройти точку невозврата, переступить последний рубеж. Единственным выходом из эпохи безвременья и утраты основных общечеловеческих ценностей является рождение и утверждение в обществе новых героев:

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской...

В этих строках предстаёт впечатляющая картина явления в мир будущих рыцарей света - яркая вспышка (вместо возможной фразы "Там на заре..." мы читаем: "Там о заре...", что вызывает ассоциацию с озарением); приток энергии ("... прихлынут волны..."); всё это происходит в эпоху безвременья (песок символизирует время, а пустынный берег - духовный вакуум). Этот отрывок стиха является завязкой, потому что от него и пойдёт разрешение главного вопроса нашего времени: быть или не быть в смертельной схватке главных противоборствующих сил.

И в заключительной части стиха Пушкин даёт нам знать, что с нами происходит. А происходит то, что мы оказались втянутыми в борьбу, в которой определённые силы стремятся разъединить душу русского человека с русским духом. Здесь все признаки нашего современного бытия.

И то, что мы пленились "прелестями" чуждой для нас жизни.

И то, что сила нашего духа и сила нашей воли оказались во власти искусственных чар.

И то, что наши души сейчас бродят в потёмках, и сами мы оторвались от духа нашего великого рода. Угробив при этом наши истинные дарования и необыкновенные таланты. Всё это описано вот в этих строках:

Там королевич мимоходом

Пленяет грозного царя;

Там в облаках перед народом

Через леса, через моря

Колдун несёт богатыря;

В темнице там царевна тужит,

А бурый волк ей верно служит;

Там ступа с Бабою Ягой

Идёт, бредёт сама собой,

Там царь Кащей над златом чахнет...

Но при всё при этом наш великий поэт не теряет веры в торжество русского духа и в победе души русского человека над всеми искушениями и соблазнами:

Там русский дух... там Русью пахнет!

ВЕРСИЯ № 2

В основу первой версии трактовки тайных смыслов сказочного пушкинского стиха легли слова Н.В. Гоголя о Пушкине, как о русском человеке, опередившим время на 200 лет. Поэтому общий смысл "Лукоморья" в этой версии представлен в форме пророчества о нашем сегодняшнем времени.

Вторая версия исходит из образа Пушкина как таинственного и загадочного человека, о чём свидетельствуют его связи с масонами. Более того, по мнению некоторых историков, поэт имел отношение к русской контрразведке. Поэтому данное исследование скрытых смыслов сказочного стиха направлено на поиск главной тайны текста, которая теряется в его глубинных образах, где каждая строчка - это отдельный сюжет.

Вероятно главная тайна стихотворения скрыта в преднамеренном искажении образа дуба, представленного Пушкиным с золотой цепью, по которой ходит кот учёный. Но в русской народной сказке "Царевна-лягушка", на дубе на цепях висит сундук или ларец, в котором хранится смерть Кощея Бессмертного. Интересно, что в старину кованный сундук или ларец называли ковчегом. Ну и если снова вернуться к теме масонства, и вспомнить один из главных его вопросов - вопрос о вечной жизни, то скорее всего, ключ к разгадке тайны Лукоморья скрыт в самых первых строчках стиха. То есть, он лежит на поверхности. Известная уловка - спрятать на виду, чтобы труднее было найти.